溶媒置換の効率化と操作性を両立

プレート向け窒素吹付濃縮装置「TurboVap® 96 Dual」が

支える高精度な前処理ワークフロー

株式会社住化分析センター

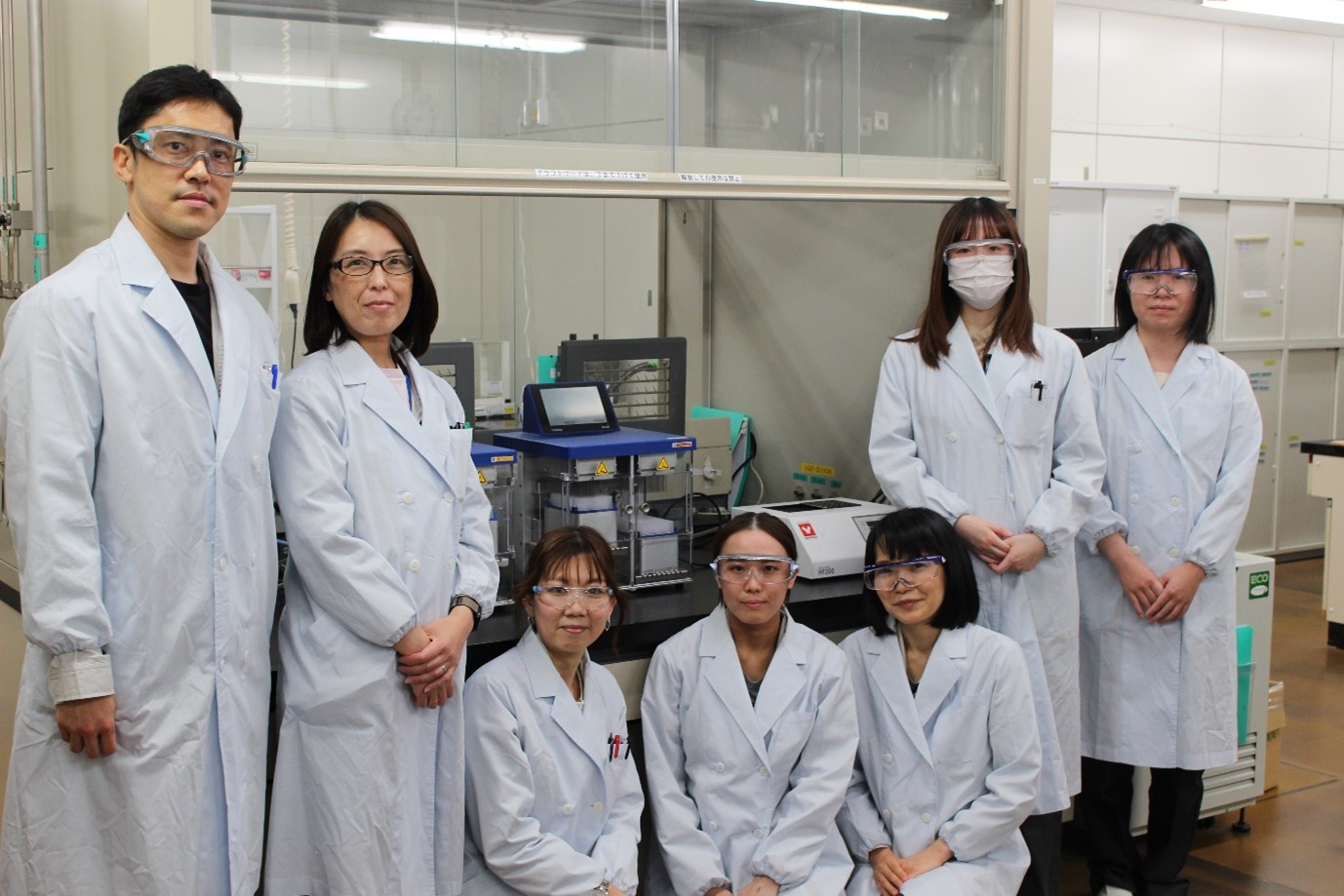

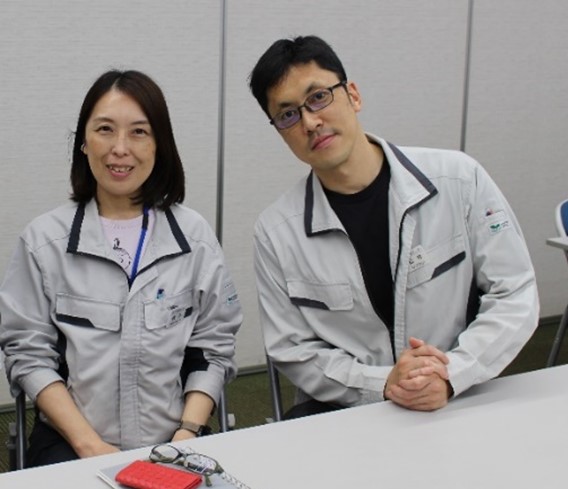

株式会社住化分析センターは、化学物質をはじめとするさまざまな製品・素材の分析評価を専門とする受託会社です。長年にわたって蓄積された知識と経験に加え、信頼性の高いデータを提供することにより、化学・製薬・素材メーカーなど多様な業界の研究開発や製造を支援しておられます。今回は、大阪ラボラトリーバイオアナリシスグループの松井 誠一さん、義本 玲子さん、西垣 美恵子さん、井原 詠子さんに生体試料中濃度測定の前処理とTurboVap® 96 Dual導入の経緯についてお話しを伺いました。

ー御社の業務内容をお聞かせてください。

松井さん:我々が所属するバイオアナリシスグループでは、CRO(医薬品開発業務受託機関)として、探索的PK測定、薬効試験での曝露確認、製剤検討におけるPK測定、非臨床試験でのTK測定や臨床試験における薬物濃度測定など、創薬段階から非臨床・臨床段階の様々なニーズにお応えしています。この中で、私がリーダーを務めている創薬動態分析チームでは、創薬初期における動態分析を担当しており、動物やヒトの血漿、尿、各臓器、組織といった生体試料中から、LC-MS/MSを用いて微量な薬物濃度を正確に定量することを得意としています。現在は、この生体試料中濃度分析で培った経験や技術を活かして、医薬品分析に留まらず、天然物や食品中の成分濃度分析など幅広く行っています。

ー医薬品から食品まで幅広く取り扱っているということですね。ターゲットはさまざまだと思いますが、日頃から高度な分析方法の開発に力を入れていらっしゃるのでしょうか?

松井さん:そうですね。先にお伝えした通り、我々はCROとなりますので、依頼者様の様々な薬剤を評価させて頂いておりますし、単成分の分析だけでなく、多成分の一斉分析や内因性化合物の濃度測定などのご依頼も沢山頂いております。また、こういった取り扱うターゲットの豊富さだけでなく、各依頼者様の試験目的に応じて、分析実施の流れも様々となります。ゼロから分析法を構築させて頂くケースももちろんありますが、弊社が設定した一般的な分析法を用いて簡便に評価することもあれば、文献やご依頼者様から分析法をトレースすることもあります。こういった依頼者様の様々なニーズに合わせて、フレキブルに対応できる点が当チームの最大の強みであると私は考えています。

ーいろんな薬剤に対応できるという点とそのようなバックグラウンドをお持ちの方が非常に多いという点が、御社の強みなのですね。

松井さん:はい、生体試料中の薬物濃度測定に関しては30年以上の実績があり、ここで培った分析経験や知識を活かしデータを取得するのですが、生体試料中の薬物濃度測定をLC-MS/MSを用いて行う場合、生体試料を直接分析装置に導入することはできず、試料の前処理が必要となります。ここでTurboVap® 96 Dual窒素吹付濃縮装置が必要となり、今では、 TurboVap® 96 Dualはなくてはならない装置であると感じています。

ー分析の前処理はそれほど必要ないと考える方もいらっしゃる中で、必ず前処理を行う理由を教えてください。

松井さん:私の担当は非規制分野になりますが、弊社が提供するデータの信頼性や真値を得るという点については、規制・非規制に関わらず、自信を持って提出させて頂いています。ご依頼者様の希望内容として、濃度既知試料の真度が設定基準内といった定量性を希望されているのか、定量性は落ちても良いので可能な限りワイドなターゲットを一斉に分析したいのかといった目的の違いにより、データ取得へのアプローチが変わりますが、生体試料といった複雑なマトリクス中から定量性の高いデータを取得し、かつ、その分析法の堅牢性の向上なども考慮した場合、やはり前処理は必須になってくると考えています。

◆TurboVap® 96 Dualの圧倒的な濃縮速度

75分の濃縮時間が40分に短縮!

ー前処理を行う上で、このTurboVap® 96 Dualが必須ということですが、今回TurboVap® 96 Dualを導入したきっかけはどのようなところですか?

松井さん:前処理方法としては、主に、除タンパク法、液-液抽出法、固相抽出法を用いるのですが、いずれも最終工程における前処理試料組成は、多くの場合、有機溶媒比率が高い溶媒組成となってしまいます。

一方で、LCでは、疎水性相互作用を用いることが多く、ここで良好な保持を得ようとした場合、有機溶媒比率が低い注入試料組成が理想となります。この「前処理試料組成」と「注入試料組成」における有機溶媒比率の不一致が高感度分析の障壁となります。仮に濃縮装置を用いた溶媒置換を行わずに解消しようとした場合、例えば、100%の有機溶媒を10%まで抑えようとすると、水系溶媒で10倍希釈する必要があり、この希釈倍率に比例して定量下限が10倍上がってしまいます。微量分析を達成すべく、装置の高感度化などが進む中で、前処理段階で10倍の希釈が発生するのは致命的です。従って、弊社では濃縮乾固による溶媒置換がスタンダードになっています。

(左から井原さん、西垣さん、義本さん、松井さん)

また、その前処理においては、自動化や処理本数の効率化のためにプレート化が進んだことから、96ウェルプレート対応の先行機種であるSPE Dryを導入しました。この装置は評判が良く操作性も良かったため、更に性能が向上した新型機のTurboVap® 96 Dualを導入しました。旧型と新型で圧倒的に異なった点は蒸発乾固のスピードでした。例えば、旧型では完全に乾固するまでに75分程度かかっていた試料が、新型では約40分で済みました。これは窒素の吹き付け方法や温度制御の違いによると考えていますが、作業効率や時間短縮の観点から、この投資は十分に費用対効果があったと感じています。この新型の増強として2台目の導入を決めたというのが経緯となります。

◆マニュアル不要の使いやすさ

デジタル制御でバラツキも軽減

ーSPE Dryをお使いいただいて、今回TurboVap® 96 Dualを導入いただきましたが、操作の違いとか、濃縮の具合の違いなど、感じたことがあればお聞かせください。

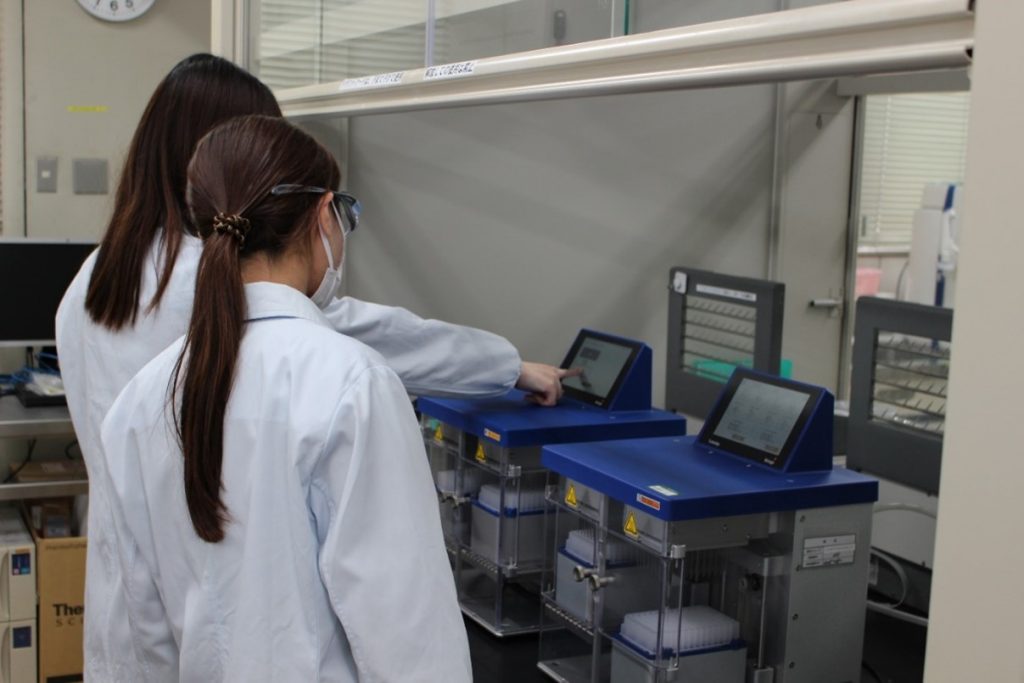

西垣さん:一般的な分析機器を初めて使用する場合は、マニュアルなどを確認しながら作業する必要があります。しかし、TurboVap® 96 Dualは、タッチパネルの表示内容がとても分かり易く、簡単な説明を受けた直後から、一人で使用可能であった点が非常に素晴らしいと感じました。

ー具体的にはどのような操作方法が簡単に感じられましたか?

義本さん:旧型装置ではニードルの上げ下げを手動で行う必要があり、ネジで位置を固定するタイプだったため、ニードルが落下するのではないかという不安がありました。一方、TurboVap® 96 Dualはタッチパネルの操作で、ニードルとプレートの位置を実際に見ながら調節できますし、これに加えて、カバーを開けるとプレートが自動で設定した位置に降りてくる点も画期的だと思いました。ニードル落下の不安がないので、乾固が終わるまで装置設置場所以外でも作業できる点も良いところです。

西垣さん:タッチパネルの表示画面も見やすく、ニードルの位置が数値で表示されるため、次回も同じ高さで使いたい場合はその数値をメモするか、プログラム機能に保存しておけば良いので便利です。また、各分析法によってニードル高さの設定は変わりますが、プログラム機能の保存したメソッドから選択することで毎回高さを微調整する必要がなくなりました。さらに、同じ分析法で前処理を行う際に、使用者が変わっても、同じプロトコルを使用すれば人によるばらつきをなくせるというのは品質面でも良いと思いました。

井原さん:プログラム機能について、もう一点、作業者として嬉しい機能があります。ボリュームのある溶媒を乾固していると、乾固が進むにつれて試料量が減ります、つまり、試料の液面高さが下がります。従来であれば、蒸発乾固の開始後、数十分後に一度ラボに戻り、ニードル高さを設定し直す必要があったのですが、プログラム機能があることで、時間に応じて自動でニードルとプレートの距離を調整できるようになり、作業の負担が減りました。

ーメソッドモードのプログラムはどのように作成されていますか?

西垣さん:一度、プログラミングしたい分析法を実際に走らせてみて、目視で確認しながら設定値を決定しています。ニードル高さだけでなく、初期の窒素流量なども、試料量や溶媒種に合わせて最適値になるよう設定しています。窒素流量が多い方が早く乾固することが出来るのですが、強い窒素ガスにより、液面が暴れているとエアロゾルが発生しコンタミネーションの原因になります。一方で、ゆっくり長時間乾固すると、試料が熱にあたり過ぎることになるので、化合物にとって良くありません。作業効率と化合物の安定性、双方のバランスを取りながら適切な条件にすることを意識しています。

ー新しいTurboVap® 96 Dualは、96ウェルプレート1枚ずつ独立した状態でも、2枚同時でも濃縮もできますが、御社ではどのように使われる場合が多いですか?

義本さん:デュアルではありますが、96ウェルプレート1枚のみを片側だけ稼働させて使うことが多いです。とはいえ、たとえば血漿と尿などマトリックスが異なる場合には、プレートを分けて使用するため、2枚同時に使うこともありますし、多検体処理を行う際に、同じ種類のプレートを2枚使用することもあります。

ー旧型のSPE Dryから、新型のTurboVap® 96 Dualに置き換えていただきましたが、その他の濃縮装置はご検討されましたか?

松井さん:前提として、今回は増強が目的だったため、他社製品を検討することはありませんでしたが、他タイプの濃縮装置として遠心エバポレーターなどが考えられますが、別途真空ポンプが必要であることに加えて、窒素吹付タイプの濃縮装置と比べて、乾固スピードが遅い印象がありました。そんな中、1台目のTurboVap® 96 Dualの乾固スピードが好評だったことや、旧型装置と並んで設置しておりましたが、その使用のほとんどが新型に集中していましたので、かなり早い段階でTurboVap® 96 Dualを増設しました。

ー使用する際に何か工夫されていることがあれば、お聞かせください。

西垣さん:旧装置と比較しプログラム機能なども追加となりましたので、ニードル先端が試料に触れることはないのですが、先ほどお伝えした通り、エアロゾルが発生している可能性がありますので、コンタミネーションを防止する観点から、使用前後に測定化合物が溶解し易い溶媒を用いて洗浄するようにしています。

ーどのようにTurboVap® 96 Dualを点検し、性能維持されているのかについて教えていただければと思います。

義本さん:社内点検を年に1回行っています。自社の基準に基づいてチェックをし、機器の維持管理を行っています。実際には、部品のチェックが主な内容ですが、清掃を含めたメンテナンスも実施しています。また、使用者が使用時前に温度、窒素の供給、異音など性能に問題ないことを都度確認しています。

ーこんな機能があったら良いな。ここは改善して欲しい。という点はありますか?

松井さん:新型装置に改善頂きたい点としては2点だけあります。1点目は、ニードルの脱着についてです。コンタミネーションを徹底的に防止するため、ニードルは、使用毎にターゲットの溶解溶媒で超音波洗浄を実施したいのですが、新型はニードルを取り外せるものの工具が必要なため、交換に要する作業時間が増えてしまっています。旧型は工具不要でワンタッチ式でしたので、工具が不要となるような改善、もしくは、ワンタッチ式に戻して欲しいです。2点目はニードルのコーティングです。旧型のニードルは、テフロンコーティングされているものを選択することが出来ました。現在のところ、新型装置用のコーティングされているニードルが販売されていません。これにより、対溶媒性を考慮する必要が発生しています。前処理工程でイオン交換型の固相を使う場合にpHを大きく変動させた溶媒を使用することなどもあるので、耐酸性が特に欲しいですね。

ー貴重なご意見ありがとうございます。

SPE Dryには酸に強いPTFEコーティングのニードルタイプがありましたが、TurboVap® 96 Dualはステンレス製のみのラインナップです。メンテナンス性が向上すると装置をクリーンな状態で稼働率を高く保てますから一石二鳥ですね。開発チームにフィードバックしておきます。

本日は長時間にわたり、ありがとうございました。

<インタビュー実施:2025年4月25日>

導入製品

プレート向け窒素吹付式濃縮装置

TurboVap® 96 Dual

https://www.biotage.co.jp/products_top/evaporation/tv96dual/

TurboVap® 96 Dual は、プレート向けデュアルチャンネル式自動濃縮システムです。2枚同時、もしくは左右独立してプレート濃縮を自動で行うことが可能です。第2世代となった TurboVap® 96 Dual は、外観・操作性を一新し、誰でも簡単に濃縮作業が行えるようになりました。